Himbauan PLN, Jarak Penjor, dan Sensitivitas Komunikasi Publik

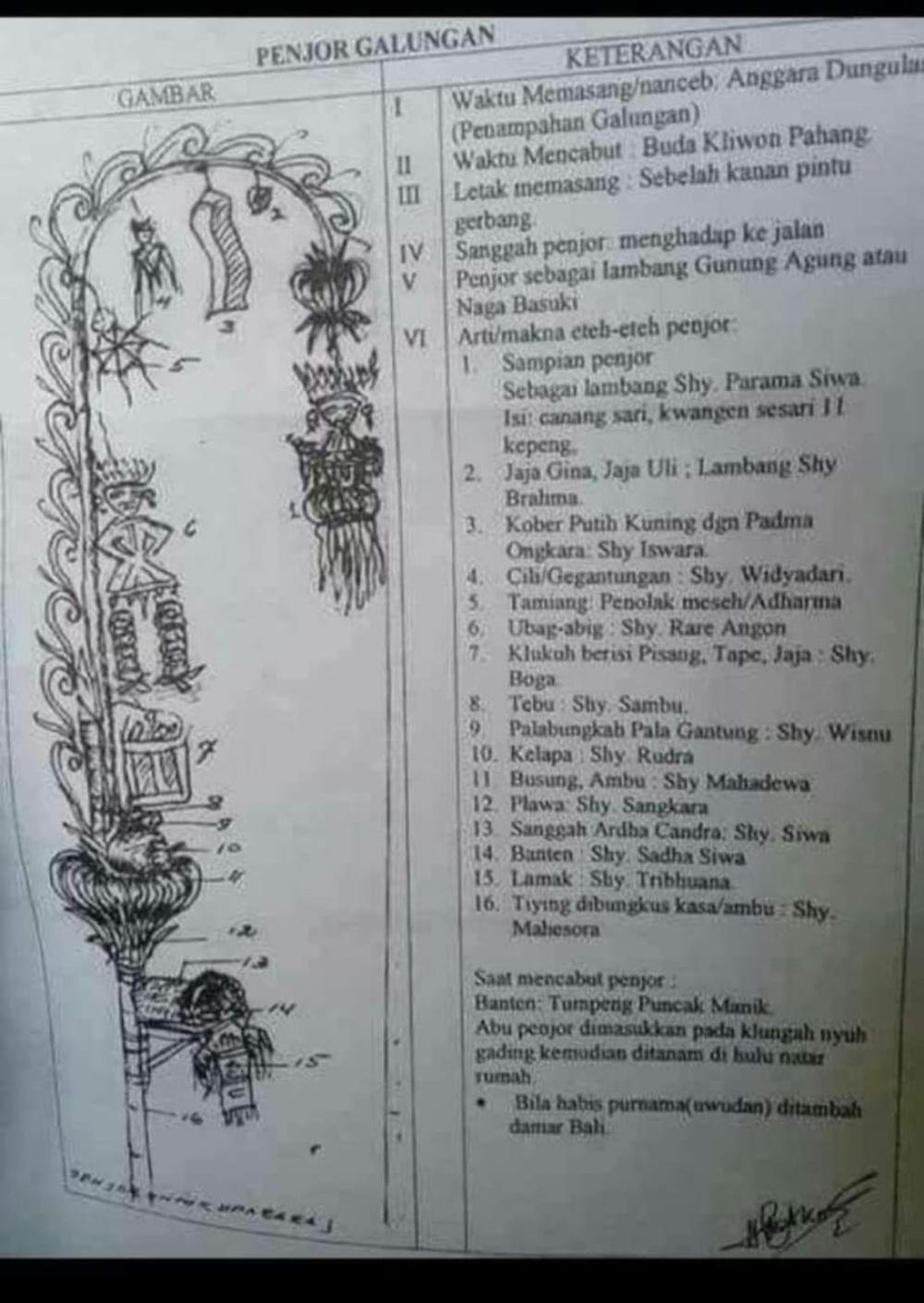

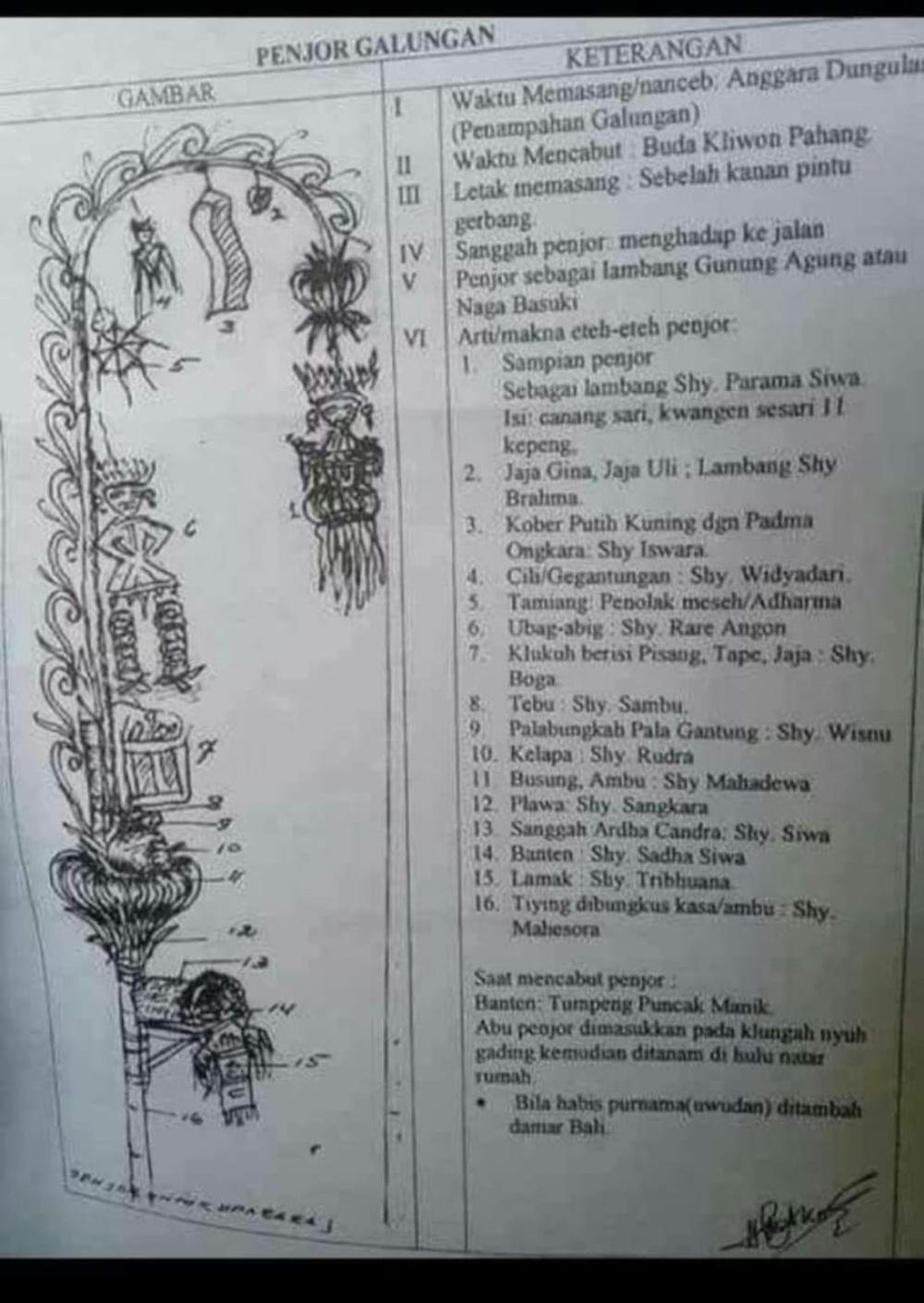

Deskripsi Penjor - sumber anonim

Himbauan PLN, Jarak Penjor, dan Sensitivitas Komunikasi Publik

oleh

I Nengah Laba

Himbauan Manajer PT PLN UP 3 Bali Utara, Ela Shinta, pada 11 November 2025 tentang jarak aman pemasangan penjor Galungan dan Kuningan sejauh 2,5 hingga 3 meter dari jaringan listrik memunculkan polemik yang menarik ditinjau dari perspektif linguistik terapan.

Secara substansial dan teknis, himbauan tersebut mungkin dimaksudkan untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya korsleting listrik.

Ironi muncul ketika himbauan itu justru bersinggungan dengan persoalan yang ada, yakni semrawutnya jaringan kabel PLN di berbagai wilayah. Masyarakat menghadapi kondisi kabel yang rendah dan tidak tertata. Himbauan menjaga jarak penjor dirasakan sebagai beban bagi masyarakat, bukannya beban institusi PLN dengan kabelnya yang di beberapa titik masih semrawut.

Pada titik inilah ketegangan wacana muncul. Apakah yang bermasalah penjor atau sistem jaringan kabel listrik itu sendiri?

Dalam situasi demikian, linguistik terapan menawarkan kerangka analisis yang tidak hanya melihat isi pesan, tetapi juga pilihan bahasa, waktu penyampaian, relasi kuasa, dan persepsi audiens.

Teori tindak tutur Austin (1962) dan Searle (1969) menjelaskan bahwa setiap ujaran bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi melakukan tindakan sosial; suatu instruksi yang tidak memperhatikan konteks budaya dapat menghasilkan perlocutionary effect yang bertolak belakang dengan tujuan, seperti rasa terganggu atau tersinggung.

Giles (1973) dengan teori Communication Accommodation menyatakan bahwa komunikasi pejabat publik menuntut kemampuan beradaptasi dengan norma dan sensitivitas audiens. Dalam kasus ini, kurangnya penyesuaian tersebut menyebabkan apa yang disebut Giles sebagai divergence, yaitu meningkatnya jarak sosial akibat gaya komunikasi yang tidak akomodatif.

Dalam konteks komunikasi publik, bahasa selalu terkait dengan kuasa, sehingga himbauan PLN dapat dipersepsikan sebagai upaya institusi teknis “mengatur” ruang budaya masyarakat, terlebih dalam konteks infrastruktur kabel yang belum optimal.

Reaksi masyarakat semakin dapat dipahami jika dikaitkan dengan konsep pragmatic failure dari Thomas (1983), yakni kegagalan penutur memahami nilai emosional dan sosial dari audiensnya. Penjor sendiri merupakan simbol kosmologis hubungan manusia dengan Hyang Widhi dan lambang rasa bhakti. Informasi teknis yang disampaikan tanpa pengakuan terhadap nilai sakral ini mudah dianggap sebagai intervensi yang tidak sensitif secara religio-kultural.

Kekeliruan momen penyampaian juga memperburuk kondisi, sebagaimana dijelaskan Gudykunst & Ting-Toomey (1988) bahwa komunikasi pada titik tertentu seperi menjelang hari raya Galungan bernilai sosio-kultural tinggi. Ini menuntut sensitivitas ekstra karena masyarakat sedang berada dalam kerangka psikologis ritual, bukan teknis administratif. Apalagi, himbaunnya bernada dan ditangkap terkesan instruktif.

Ketimpangan tanggung jawab pun semakin memperkeruh persepsi, yaitu masyarakat diminta menyesuaikan diri sementara infrastruktur kabel yang rendah justru berasal dari pihak PLN. Di sinilah ideological effect yang dimaksudkan oleh Fairclough (1992) muncul. Ungkapan bahasa yang secara tidak langsung menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus berbenah, bukan institusi PLN.

Padahal, menurut Hymes (1974), komunikasi dalam komunitas budaya harus mematuhi norma lokal, seperti kalau di Bali melibatkan desa adat, pemuka agama, dan menggunakan bahasa yang kolaboratif. Jika elemen-elemen ini tidak hadir, maka bisa jadi himbauan PLN dipandang sebagai komunikasi yang teknokratis, kurang empatik, dan seolah mengebiri kekhusukan budaya menjelang hari raya.

Untuk menghindari polemik serupa yang bisa menimpa pejabat publik ke depannya, sejumlah pendekatan linguistik terapan dapat digunakan. Misal, pejabat publik perlu mengadopsi strategi komunikasi konvergen (Giles, 1973), yakni menyesuaikan gaya bahasa yang lebih menenangkan dan menghargai tradisi serta mengedepankan prinsip konteks-sensitif. Pejabat publik perlu membangun wacana kolaboratif seperti disarankan Nimmo (2001) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra, bukan objek instruksi dan mengintegrasikan pesan teknis dengan bahasa kultural yang mengakui makna sakral penjor.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa dalam ruang budaya, keberhasilan pesan bukan hanya ditentukan oleh apa yang dikatakan, tetapi oleh bagaimana, kapan, dan dalam konteks apa pesan itu disampaikan. Komunikasi publik tidak hanya persoalan teknis teknokrat, tetapi juga menjaga harmoni sosial, mengurangi resistensi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan memperhalus gaya bahasa, memperbaiki timing, dan membangun dialog yang setara, institusi seperti PLN dapat menyampaikan pesan keselamatan tanpa menyinggung nilai-nilai lokal, sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat yang dilayaninya. Semoga!

Penulis,

Guru Besar Universitas Dhyana Pura

Pemerhati Masalah Sosial

Workshop Agro Abian Salak: Perkuat SDM, Tata Kelola, dan Kearifan Lokal

Denpasar Institute Ucapkan Rahajeng Nyanggra Rahina Galungan & Kuningan

Akademisi Undiksha Hadirkan Inovasi: Transformasi TPS3R Panji Jadi Destinasi Wisata Edukasi

Denpasar Institute Dorong Pengembangan SDM Unggul Melalui Program Inovatif

Himbauan PLN, Jarak Penjor, dan Sensitivitas Komunikasi Publik

Peran Indonesia dalam Bidang Pendidikan di ASEAN

Pola Komunikasi Publik di tengah Pandemi Covid-19

TUMPEK LANDEP–LANDUHING IDEP: RESEARCH METHOD UNTUK MENJAGA KETAJAMAN INTELEGENSI DAN INTELEKTUAL

Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19

SADHAKA SANG SISTA: TEMPAT MEMINTA AJARAN DAN PETUNJUK SUCI