Bahasa Iklan: Pergulatan Aspek Semantik, Pragmatik, dan Sosio-Kultural

I Nengah Laba, Guru Besar bidang Ilmu Linguistik dan Alumni Peserta Pelatihan International Marketing Management di Kymenlaakso University of Applied Sciences, Finlandia

Bahasa Iklan: Pergulatan Aspek Semantik, Pragmatik, dan Sosio-Kultural

oleh

I Nengah Laba

Bahasa iklan memiliki karakter yang unik karena berada di persimpangan antara bahasa ekonomi, bahasa persuasi, dan bahasa budaya. Iklan tidak sekadar menyampaikan informasi tentang produk, tetapi juga merepresentasikan nilai, ideologi, dan identitas sosial tertentu. Dalam konteks ini, iklan “Hallo Semeton Bali, Galungan lan Kuningan sudah dekat. Ngiring metumbasan Spirit sareng RIES. Dijamin harga memuaskan. Matur Suksma” menjadi contoh menarik untuk dikaji dari tiga aspek utama, yakni semantik, pragmatik, dan sosio-kultural.

Dari segi semantik, iklan ini menggunakan strategi permainan makna untuk membangun kedekatan dengan khalayak lokal. Menurut Leech (1981), makna dalam bahasa dapat dibedakan menjadi makna konseptual (denotatif) dan makna asosiatif (konotatif). Secara denotatif, kata-kata seperti “Galungan lan Kuningan” merujuk pada dua hari besar umat Hindu di Bali yang bermakna religius. Ketika istilah tersebut digunakan dalam konteks iklan minuman keras, terjadi pergeseran makna menuju wilayah konotatif yang lebih problematis.

Makna konotatif yang muncul bukan lagi hanya perayaan religius, melainkan perayaan yang diasosiasikan dengan konsumsi dan kesenangan duniawi. Ini menunjukkan bahwa bahasa iklan berusaha menumpangkan makna komersial ke dalam simbol-simbol religius, menciptakan tumpang tindih semantik antara sakralitas dan profanitas. Dalam kerangka semantik budaya (Wierzbicka, 1997), makna yang diaktifkan dalam konteks lokal seharusnya sensitif terhadap nilai-nilai adat dan spiritualitas yang hidup di tengah masyarakat. Apalagi, secara sosio-semiotik iklan dimaksud dibarengi dengan latar foto yang kurang mencerminkan kenyamanan budaya. Ketika sensitivitas ini diabaikan, makna yang dihasilkan justru dapat menimbulkan semantic dissonance, yakni ketidaksesuaian makna antara maksud pengiklan dan interpretasi masyarakat.

Secara pragmatik, bahasa iklan bekerja melalui tindak tutur persuasif. Austin (1962) dan Searle (1969) menegaskan bahwa setiap ujaran tidak hanya menyatakan sesuatu (locutionary act), tetapi juga melakukan tindakan (illocutionary act), serta menimbulkan dampak (perlocutionary act). Dalam iklan di atas, ujaran “Ngiring metumbasan sareng RIES” secara illokusi mengandung ajakan untuk membeli dan mengonsumsi produk, sementara secara perlokusi diharapkan menimbulkan tindakan nyata, yaitu pembelian dan membeli

Secara pragmatis pula, ujaran tersebut menjadi problematis ketika konteks sosialnya adalah perayaan keagamaan. Dalam kerangka pragmatik kontekstual, Thomas (1995) menyatakan makna ujaran tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan ideologis. Dengan mengaitkan ajakan membeli minuman keras pada momen sakral Galungan dan Kuningan, iklan tersebut menimbulkan implikatur yang bisa ditafsirkan sebagai komersialisasi kesakralan. Pragmatik iklan di sini tidak hanya gagal membaca konteks sosial, tetapi juga menabrak norma pragmalinguistik yang mengatur kesesuaian ujaran dengan situasi komunikasi.

Bahasa adalah produk sosial yang merefleksikan sistem nilai dan struktur ideologi masyarakat. Ketika bahasa iklan memanfaatkan simbol-simbol kultural seperti “Galungan” dan “Kuningan”, ia tidak hanya berbicara tentang produk, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial tertentu. Dalam konteks masyarakat Bali, simbol-simbol tersebut mengandung nilai spiritual yang tinggi, menandakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan yang kental dengan konsep Tri Hita Karana.

Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam iklan minuman keras dapat dilihat sebagai bentuk dislokasi ideologis, di mana nilai-nilai kapitalistik (konsumsi dan keuntungan) menempati ruang simbolik yang seharusnya dikhususkan bagi nilai-nilai spiritual. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Fairclough (1995) dalam Critical Discourse Analysis (CDA) sebagai commodification of culture, proses ketika simbol dan praktik budaya dikomodifikasi untuk kepentingan pasar. Bahasa iklan semacam ini berpotensi menggeser makna budaya dari ruang sakral menuju ruang profan, dari ruang spiritual menuju ruang konsumtif.

Pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) memandang bahasa sebagai arena pertarungan ideologi (Fairclough, 1992; van Dijk, 1998). Dalam kerangka ini, iklan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen kekuasaan yang membentuk cara berpikir masyarakat. Iklan "Metumbasan Spirit dalam konteks perayaan Galungan lan Kuningan” versi RIES berupaya menanamkan gagasan bahwa perayaan religius dapat disejajarkan dengan aktivitas konsumsi. Ini adalah bentuk hegemonisasi makna di mana nilai-nilai kapitalistik menyusup ke dalam wacana kultur-religiositas.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Hall (1980) masyarakat sebagai interpretan aktif-kreatif memiliki kemampuan untuk menolak atau menegosiasikan makna tersebut. Ketika masyarakat Bali dan masyarakat Hindu secara umum merasa bahwa iklan itu tidak pantas, muncul bentuk resistensi diskursif yang menunjukkan bahwa ideologi pasar tidak dapat dengan mudah menguasai ranah budaya sakral. Di sinilah pentingnya kesadaran kritis terhadap bahasa iklan bahwa setiap ujaran, terutama yang memanfaatkan simbol budaya dan agama, selalu membawa implikasi ideologis dan etis.

Bahasa iklan, dengan seluruh daya semantik dan pragmatiknya, memang memiliki kebebasan kreatif untuk menarik perhatian publik. Akan tetapi, kebebasan itu harus diimbangi dengan etika linguistik dan kepekaan sosio-kultural.

Dalam konteks Bali dan masyarakat di Indonesia, di mana simbol agama memiliki makna yang mendalam nan sakral, penggunaan istilah keagamaan dalam konteks produk konsumtif perlu dipertimbangkan secara kritis. Sebab, dari perspektif analisis wacana kritis (AWK), kita diajak untuk tidak hanya menilai bahasa iklan dari sisi estetika dan kreativitas, tetapi juga dari sisi tanggung jawab sosial dan kulturalnya. Ingat, iklan bukan sekadar medium ekonomi, melainkan juga ruang ideologis.

Penulis,

Profesor Ilmu Linguistik, Universitas Dhyana Pura

Peserta Pelatihan International Marketing Management di Kymenlaakso University of Applied Sciences, Finlandia.

Workshop Agro Abian Salak: Perkuat SDM, Tata Kelola, dan Kearifan Lokal

Denpasar Institute Ucapkan Rahajeng Nyanggra Rahina Galungan & Kuningan

Akademisi Undiksha Hadirkan Inovasi: Transformasi TPS3R Panji Jadi Destinasi Wisata Edukasi

Denpasar Institute Dorong Pengembangan SDM Unggul Melalui Program Inovatif

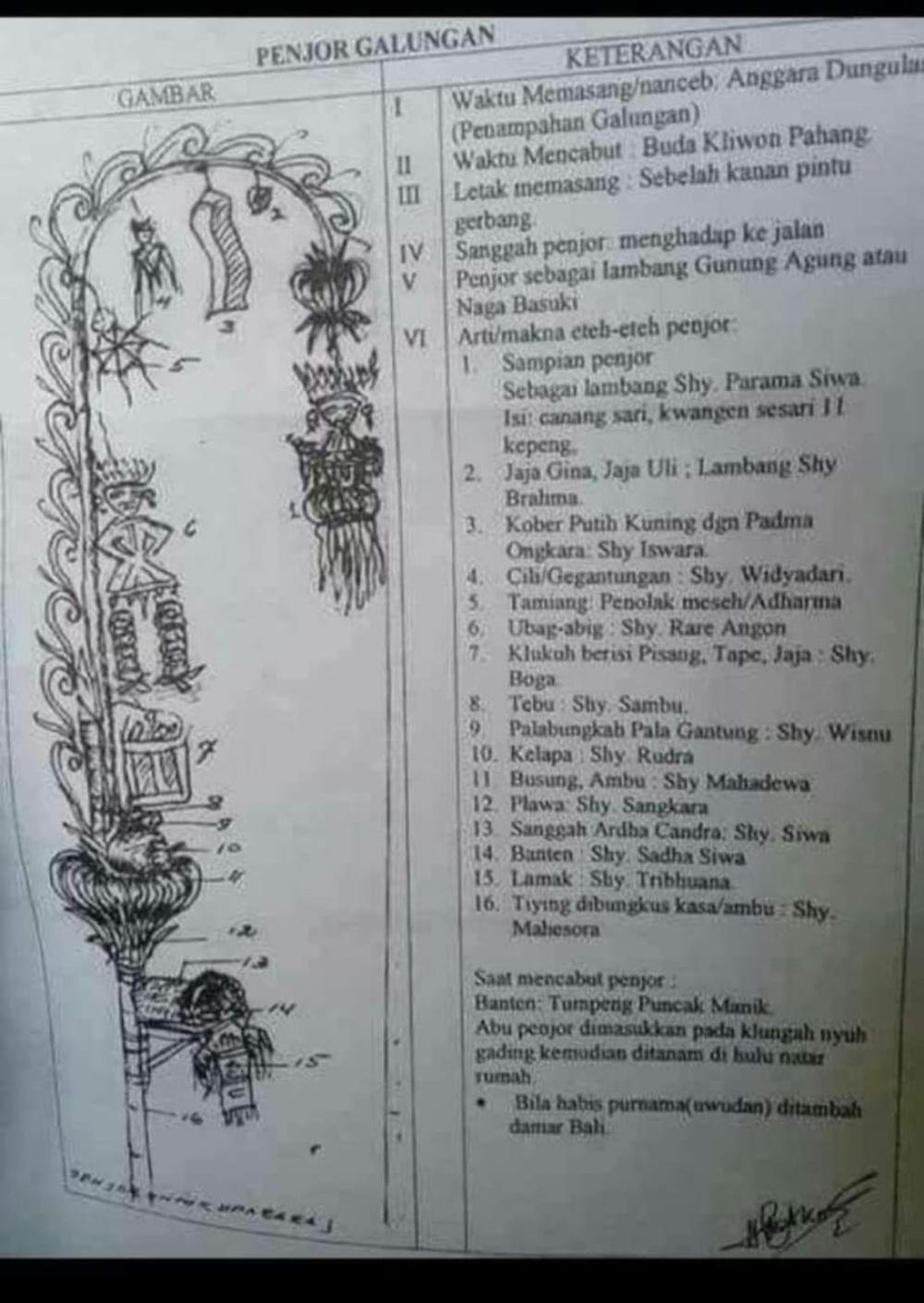

Himbauan PLN, Jarak Penjor, dan Sensitivitas Komunikasi Publik

Peran Indonesia dalam Bidang Pendidikan di ASEAN

Pola Komunikasi Publik di tengah Pandemi Covid-19

TUMPEK LANDEP–LANDUHING IDEP: RESEARCH METHOD UNTUK MENJAGA KETAJAMAN INTELEGENSI DAN INTELEKTUAL

Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19

SADHAKA SANG SISTA: TEMPAT MEMINTA AJARAN DAN PETUNJUK SUCI